Учебная практика студентов физфака ИГУ на обсерваториях ИСЗФ СО РАН прошла успешно

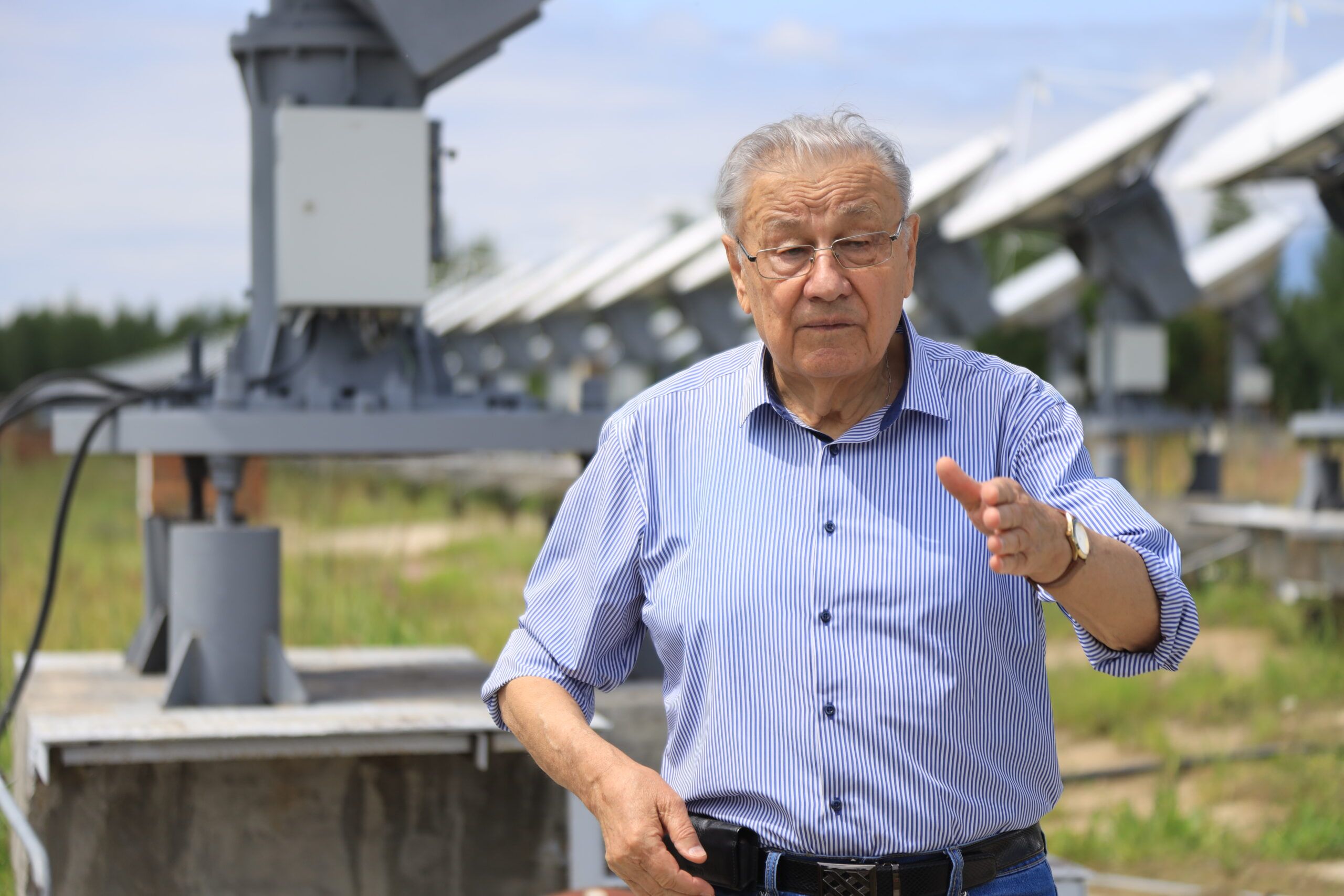

Учебная практика студентов 3 курса физического факультета Иркутского государственного университета, которая проходила на обсерваториях Института солнечно-земной физики СО РАН с 16 по 25 июня, успешно завершилась. Как отметил на защите отчетов заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе Юрий Ясюкевич, уровень выполненных работ соответствует публикациям в научных журналах.

— Часть задач решена настолько успешно, что две статьи можно подготовить точно – осталось только уточнить результаты, — уверен он.

В этом году практика проходила на двух уникальных научных установках, созданных в рамках мегапроекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН»: на Сибирском многоволновом радиогелиографе в и на Комплексе оптических инструментов – в радиоастрономической и геофизической обсерваториях соответственно. В следующем году планируется задействовать и остальные обсерватории института.

Заместитель директора ИСЗФ СО РАН по научно-исследовательской работе Роман Васильев подчеркнул, что практиканты проявили большую заинтересованность, работая в геофизической обсерватории:

— Студенты трудились командой, решая каждый свою задачу и одновременно работая на общий результат. Они построили пространственно-акустический фильтр для микробарометра, чтобы ослабить влияние ветра на входе акустического прибора. Самостоятельно выполнили весь объем работ – предложили идею, собрали прибор, отработали алгоритма его функционирования и даже проанализировали данные, полученные с его помощью. Кроме того, в рамках практики были проведены исследования волн в атмосфере Земли с помощью ионозонда и камеры всего неба. Это часть совместной работы двух отделов института – отдела физики атмосферы и околоземного космического пространства физики атмосферы и отдела распространения радиоволн и прогнозирования состояния околоземного космического пространства – с целью междисциплинарного комплексного анализа волновых возмущений атмосферных волн.

Сотрудник кафедры радиофизики и радиоэлектроники физического факультета ИГУ Сергей Книжин, руководивший практикой со стороны университета, рассказал, что у многих студентов именно на обсерваториях ИСЗФ СО РАН появилась возможность сформировать навыки командной работы:

— Планируя организацию учебной практики вместе с учеными ИСЗФ СО РАН, мы хотели поместить студентов в условия, максимально приближенные к реальной научной работе, показать перспективы в этой сфере, доказать, что Иркутск по праву считается одним из ведущих мировых центров исследований ближнего и дальнего космоса. И, судя по сегодняшним отчетам, эта цель достигнута!

Студент Михаил Шульга, научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ, подчеркнул, что практика на обсерваториях ИСЗФ СО РАН дала возможность не просто закрепить знания, полученные на лекциях, но и почувствовать себя настоящими учеными:

— Перед нами были поставлены реальные научные задачи – без всяких скидок на то, что мы студенты. Я считаю, что это было очень правильно. Именно тот факт, что нас воспринимали как равных, не делали поблажек, и позволил нам мобилизоваться и применить на практике все те знания, которые нам дали в университете. Но мы и отдохнули прекрасно – успели все!