В ИСЗФ СО РАН прошла XIV конференция школьников «Человек и космос»

В Институте солнечно-земной физики СО РАН прошла XIV научная конференция школьников «Человек и космос», на которой свои работы представили юные исследователи из разных уголков Иркутской области и даже из Бурятии. Проекты они готовили под руководством школьных педагогов и ученых.

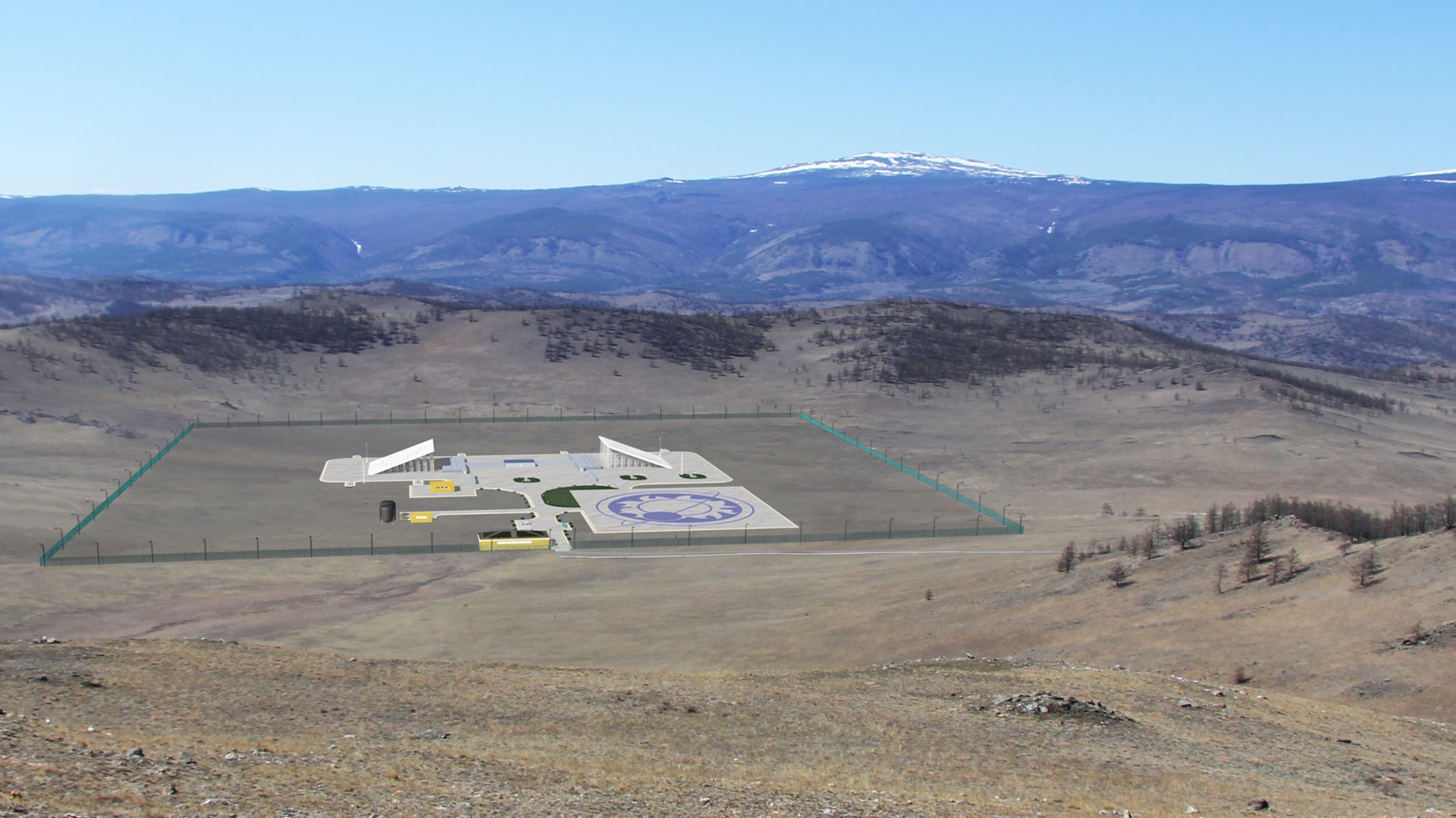

— Главный результат этой конференции в том, что многие ее участники уже работают в институте или учатся в магистратуре и аспирантуре ИСЗФ, — отметил в приветственном слове директор института, член-корреспондент РАН Андрей Медведев. – Надеемся, что вы выберете физику делом своей жизни, потому что установки Национального гелиогеофизического комплекса – самой совершенной в мире научной инфраструктуры по исследованию космоса – ждут вас. Сейчас для вас самое главное – это любопытство и умение задавать вопросы. Когда вы сформулируете тот вопрос, ответ на который никто вам не даст, знайте, вы определили свое научное будущее.

Школьников приветствовала также начальник отдела школьного образования министерства образования Иркутской области Инна Урбанович. Она пожелала всем участникам успехов, а также выразила надежду на то, что конференция «Человек и космос» станет для них стартовой площадкой для выбора жизненного пути.

На стендовой сессии было представлено 17 научных проектов, над которыми школьники работали под руководством своих учителей физики и ученых ИСЗФ.

— Мой путь в большую науку начался именно на этой конференции, — призналась член оргкомитета, председатель совета молодых ученых института Екатерина Смотрова. – 13 лет назад я выступала на конференции «Человек и космос» со своим первым проектом, а сегодня это предстоит сделать четырем школьникам, которые готовили свои работы под моим руководством.

По словам ведущего научного сотрудника ИСЗФ СО РАН, члена жюри Сергея Анфиногентова, в этом году несколько работ было очень высокого качества.

— Крайне сложно выбирать лучшие, — отметил он. – Проекты с хорошими расчетами, несколько работ, если их доработать, вполне можно публиковать как научные статьи.

Внимание жюри привлекли сервис по отслеживанию погоды, исследование факторов, влияющих на высоту пневмогидравлической ракеты, изучение звездного неба над Тункинской долиной, расчет солнечной постоянной, а также создание теллурия для определения параметров экзопланеты. Восьмиклассник из Усть-Илимска Семен Полежаев представил на суд жюри собственный сервис для отслеживания погоды. Он признался, что на его создание он решился из-за того, что много раз замечал несоответствие прогнозов погоды в интернете и реальных погодных условий.

— Пока есть еще, над чем поработать, но я обязательно доведу работу до конца, сделаю собственный сайт и буду выкладывать прогноз туда, чтобы любой желающий смог его посмотреть. Показывал свою работу одноклассникам и получил хорошие отзывы. Жюри обратило внимание на некоторые мои просчеты, но это все решаемо.

Победителей определяло авторитетное жюри, куда вошли ученые ИСЗФ и физического факультета ИГУ. Лучшей стала работа Георгия Печенюка о создании теллурия для определения параметров экзопланеты из транзитной кривой блеска (школа «Точка будущего»), на втором месте Анастасия Сапронова («Влияние солнечной активности на комету C/2004 V13 (SWAN) с 19 по 20 января 2004 года по данным SOHO/LASCO C3») и Иван Косенко («Исследование факторов, влияющих на высоту полета пневмогидравлической ракеты»), на третьем месте — Иван Штуопис («Картина светом»), Иван Ким («Нахождение планет на звездном небе и наблюдение видимого движения Марса») и Иннокентий Серебренников («Расчёт солнечной постоянной»).

Победителям и призерам вручены ценные подарки, кроме того, они получают дополнительные баллы при поступлении на физфак ИГУ.

— Практически все работы сопровождались экспериментами, которые ребята провели и проанализировали, — заключил председатель жюри конференции Виктор Паперный, заместитель декана физического факультета ИГУ. – Ракеты летали, приборы работали, а это говорит, что и теоретической части, и практической было уделено серьезное внимание.

Справка:

Инициатором проведения первой конференции «Человек и космос» был руководитель научно-образовательного центра института Виталий Мазур. В 2022 году конференция стала финалистом VIII Всероссийской премии «За верность науке» и получила диплом в номинации «За популяризацию космической отрасли», учредителем которой стала госкорпорация «Роскосмос».

Конференция призвана привить интерес молодых людей к физике и астрономии. Для многих из них мероприятие стало важным этапом выбора жизненного пути. Так, несколько участников прошлых конференций сейчас обучаются в аспирантуре и магистратуре ИСЗФ и сами руководят работой школьников, представляющих работы на «Человеке и космосе».